前野隆司先生の「幸せの4つの因子」で描く、幸せなキャリアの築き方

昨今、ウェルビーイングという言葉の広がりとともに、キャリアと幸福について語れることが増えてきました。

多くの人が仕事を通じて自己実現を求め、幸せを感じることを望んでいますが、実際には幸せなキャリアを築ける人もいれば、そうでない人もいるようです。

では、どのようにすれば幸せなキャリアに近づくことが出来るのでしょうか?

慶應義塾大学の前野隆司先生が提唱する「幸せの4つの因子」

——「やってみよう因子」「ありがとう因子」「なんとかなる因子」「ありのままに因子」——は、幸せを感じるための重要な要素として注目を集めています。

この記事では、これらの因子をキャリア形成にどう活かすかについて解説をさせていただきます。

「幸せなキャリアとは何か?」と悩む方や、仕事を通じてより充実した人生を送りたい方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。

社会課題としてのキャリアと幸福

現代の日本社会では、働き方改革やライフワークバランスの重要性が叫ばれる一方で、「静かなる退職」など、キャリアについて前向きに捉えることが難しくなってしまった方や、そこまでいかずとも何らかの停滞感を抱える人が増えています。

厚生労働省の調査によると、仕事のストレスが原因でメンタルヘルスに問題を抱える労働者の割合は年々増加傾向にあります。

このような背景からも、キャリアと幸福の関係を見直すことの重要性が高まっていると言えます。

以下に、キャリアと幸福に関する課題を、個人と社会の視点から整理して解説します。

1. 個人の課題

- キャリアの停滞感とストレス

多くの人が、現在の仕事に満足できず、成長ややりがいを感じられない状況に陥っています。これがストレスやバーンアウトを引き起こし、幸福感を低下させます。 - 自己実現の欠如

自分の価値観や強みを活かせない職場環境では、自己実現が難しく、仕事に対するモチベーションが低下します。

2. 社会全体の課題

- 生産性の低下

幸福感の低い労働者は、創造性や生産性が低下し、企業や経済全体に影響を及ぼします。 - 離職率の上昇

不幸を感じる職場環境は離職率を高め、企業の人材不足や採用コストの増加を招きます。 - メンタルヘルス問題の増加

社会全体でメンタルヘルス問題が増加することで、医療費の負担や労働力の減少といった問題が生じます。

キャリアと幸福の問題は、個人の生活の質に直結するだけでなく、社会全体の持続可能性にも関わる重要なテーマです。

では、この課題を解決し、幸せなキャリアを築くにはどうすれば良いのでしょうか?

前野隆司先生の「幸せの4つの因子」とキャリア形成

前野隆司先生が提唱する「幸せの4つの因子」は、幸福感を高めるための具体的な行動について示唆してくれています。

これらの因子は、性格に依存するものではなく、意識的な行動を通じて誰でも実践できるものです。

以下に、各因子とキャリア形成への応用を詳しく説明します。

1. やってみよう因子(自己実現と成長)

「やってみよう因子」は、新しいことに挑戦し、自己成長を目指す姿勢を指します。

転職や社内公募を通じて新しいポジションに挑戦することについては、これまで獲得した安定を捨てることに不安や恐怖を感じることもあるでしょう。

ですが、新しい挑戦が自身の可能性を広げ、自己成長ややりがいを感じることに繋がります。

2. ありがとう因子(つながりと感謝)

「ありがとう因子」は、他者とのつながりや感謝の気持ちを大切にすることを意味します。

職場での良好な人間関係や、チームメンバーへの感謝の表現は、仕事の満足度を高めます。

上司、部下などの良い部分を探し感謝することも自身の工夫次第と言えるかもしれません。

3. なんとかなる因子(楽観性と柔軟性)

「なんとかなる因子」は、困難な状況でも前向きに捉え、柔軟に対応する姿勢を指します。

キャリアの転換期や大きなプロジェクト推進には不安がつきものですが、「なんとかなる」というマインドを持つことで、挑戦へのハードルが下がります。

例え挑戦が一時的には失敗に終わったとしても、経験として学び、次のステップに活かせると考えることが、この因子の実践です。

4. ありのままに因子(独立性と自分らしさ)

「ありのままに因子」は、自分らしく生きることを重視する考え方です。

転職活動などでは過度に自身を着飾らず、給与や地位だけでなく、「自分の強みや価値観」を発揮できる環境かどうかを基準に選択することで、長期的な幸福感を得やすくなります。

幸せの因子を行動に移すことで性格にも影響を与える可能性

前野先生の「幸せの4つの因子」は、性格に起因するものではなく、行動を通じて実践することで幸福感を高め、さらには自身の性格にもポジティブな影響を与える可能性があります。

つまり、性格のいかんによらず、誰でも工夫次第で幸せになれるということです。

この点について、以下の科学的エビデンスを引用しながら補足します。

1. 表情フィードバック仮説 (Facial Feedback Hypothesis)

表情が感情に影響を与えるという理論です。例えば、笑顔を作るだけで気分が明るくなることが研究で示されています。

キャリアにおいても、「やってみよう因子」を実践し、新しい挑戦に笑顔で取り組むことで、ポジティブな感情が育まれ、性格にも前向きな変化が現れる可能性があります。

2. 「As If」原理 (William James)

心理学者ウィリアム・ジェームズが提唱したこの原理は、「ある感情を持つかのように振る舞うことで、その感情を感じるようになる」という考え方です。

たとえば、「なんとかなる因子」を意識して楽観的に行動することで、実際に楽観的な性格が形成される可能性があります。

3. エンボディッド・コグニション (Embodied Cognition)

身体的な行動が認知や感情に影響を与えるという理論です。

幸せの因子に基づく行動を実践することで、身体的な姿勢や振る舞いが変わり、それが心の状態や性格にも影響を及ぼすことが研究で示されています。

4つの因子を見た時に、「自分はネガティブな人間だから実践できない。」と思われる方もいるでしょう。

ですが、意外にも性格が行動を決めるというよりも、行動が性格に影響を与えるという側面もあるのです。

まずは、出来そうなことから実践してみましょう。

転職活動での幸せの因子の実践

転職エージェントとして多くの方の転職に関わってきましたが、幸せな転職を実現され、その後も活き活きと活躍される方は、4つの因子を実践されているケースが大半です。

例えば、多くの求人情報を見比べて自分の理想に合致する求人を探しているうちに時間だけが経過してしまうパターンを多くみかけます。

少しでも興味/関心を持ったら、選考やカジュアル面談の機会に進んでみることをおすすめします(やってみよう因子)。

内定が出てから辞退しても何ら問題はございません。

転職活動を通じ、当初思い描いていた条件や希望が変わっていくことも少なくありません。

案外、自分のことは自分でも分からないものなのです。

また、転職活動を進めるにあたり、現在の職場のことを悪く言う方もおられますが、これはあまりおすすめできません。

面接でもネガティブな印象を与えてしまうこともあります。

もちろん人間同士なので、わかりあえない関係というのもあるでしょう。

少しでも現在の職場の良いところをみつけようとしてみましょう(ありがとう因子)。

そして、転職活動を行ってみて、現在の職場の良さに気づけることもあるかもしれません。

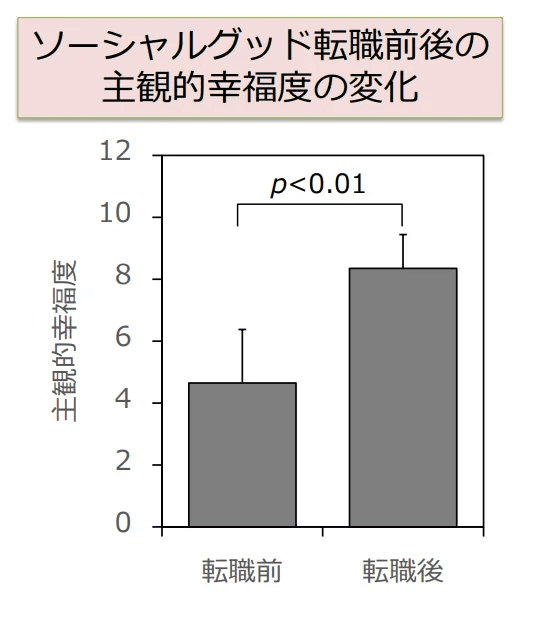

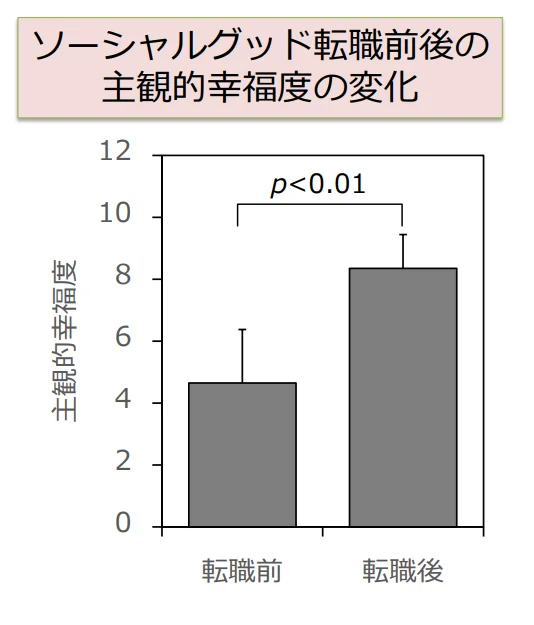

当社からご転職された方20名を対象に転職前後の主観的幸福度を測定した結果、平均幸福度が4.65→8.35と変化したことが確認出来ました。

最後に

幸せなキャリアを築くためには、単に給与や地位を追うだけでは不十分であり、幸福感を高める行動を意識することが重要と言えます。

前野隆司先生の「幸せの4つの因子」は幸せでより充実したキャリア形成のヒントになります。

私たちは、みなさまが本当に大切にしたい価値観や目標を見つけ、幸せなキャリアを実現するためのサポートをいたします。

キャリアの転換期に不安を感じている方や、自分らしい働き方を模索している方は、ぜひ一度ご相談ください。

幸せなキャリアへの第一歩を踏み出すお手伝いをさせて頂けないでしょうか?

以下より無料の転職支援サービスへのご登録をお待ちしております。